来源:作者:点击: 116

——重庆大学本科生团队暑期攻坚便携式镁基氢源发电系统,突破技术瓶颈推动清洁能源应用

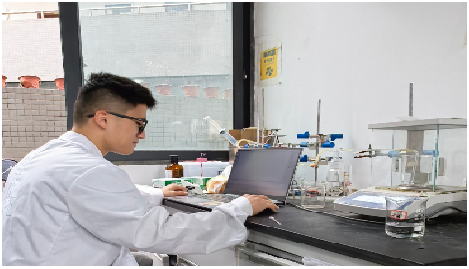

2025年的暑假,重庆大学虎溪校区的校园显得格外宁静,但在材料科学与工程学院的一间实验室里,却是一番热火朝天的景象。由12名本科生组成的"镁氢速达"团队放弃了假期休息,全身心投入到便携式镁基氢源发电系统的研发工作中。这支年轻的团队正在用自己的智慧和汗水,尝试开辟清洁能源应用的创新之路。

一、创新突破:从实验室走向应用

"镁氢速达"项目采用氢化镁(MgH)与水反应制氢的创新技术路线,通过优化反应条件和系统集成,实现了氢气的高效、安全制备。产生的氢气随后进入质子交换膜燃料电池(PEMFC)进行发电,整套系统具有能量密度高、环境友好、便于携带等显著优势。

"我们最初只是被镁基储氢材料的理论潜力所吸引,"项目负责人、材料学院大三学生汪骏阳回忆道,"但当真正开始实验时,才发现理论和实践之间存在巨大的鸿沟。"在项目推进过程中,团队先后解决了三大问题:

反应转化率问题:通过球磨改性、溶液改性,将反应转化率从最初的63%提高至91%;

反应速率控制问题:设计了独特的水解反应器结构,通过控制储氢材料的投料量来有效地控制反应进行;

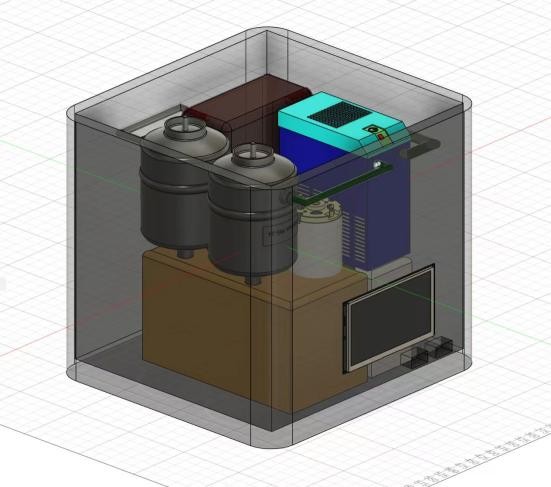

系统集成问题:设计出独特的便携式镁基氢源发电系统集成结构,实现水解制氢、反应发电一体化。

二、暑期攻坚:实验室里的日与夜

七月的重庆,室外温度屡破40℃。而在实验室和加工车间里,团队成员们常常一待就是一整天。

"最紧张的时候,我们在寝室里也要加班加点,"机械组组长张继红说,"白天进行系统测试和数据采集,晚上建模、测算零件尺寸。"为了确保电池等核心部件的正常使用,他们整个七月甚至是八月都要在学校进行调试工作。

在装配车间,张继红同学在指导老师的带领下手工加工了十几个多个不同规格的反应腔体,"有一次为了得到一个好的方案,我们连续加工修改了四天多呢。"

三、跨学科协作:1+1>2的团队力量

这支团队汇集了材料、机械、能动、电影、经管等多个专业的优秀学子。材料学院的同学负责材料研发与测试;机械学院的同学负责零件的加工、测试与组装;电影学院的同学负责项目宣发工作;经管学院的同学则负责商业计划书的撰写。

"这种跨学科协作产生了奇妙的化学反应,"指导老师胡老师评价道,"他们不仅解决了技术问题,还在系统优化、项目宣传、商业模式等方面提出了许多令人惊喜的创新方案。"

四、绿色使命:让清洁能源触手可及

团队将目光投向了广阔的应用场景:户外应急电源、偏远地区供电、移动通信基站等。"我们做过测算,"汪骏阳介绍道,"在等质量的前提下,我们的系统所供应的能量是传统以高压氢罐作为补给的燃料电池系统的2-3倍,拥有广阔的发展前景。每1.94kg氢化镁、2.65kg水,就能满足电池额定容量为5000mAh的无人机的75次飞行。"

五、未来展望:从校园走向社会

随着技术的不断成熟,"镁氢速达"团队已经开始与多家企业接触,探讨产业化合作的可能。他们计划在今年9月份前完成第一代样机的研发与生产。

"这次项目的的经历让我们明白,科研不仅需要智慧,更需要坚持,"团队成员们表示,"我们希望能将这项技术真正推向市场,为氢能产业与碳中和目标贡献自己的一份力量!"(通讯员:汪骏阳)

(此文不代表本网站观点,仅代表作者言论,由此文引发的各种争议,本网站声明免责,也不承担连带责任。)